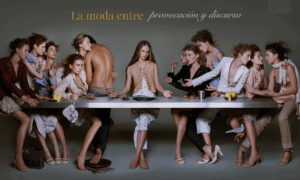

La publicidad de moda nació siendo mucho más que un simple intento por vender ropa. Desde el principio, se convirtió en un espejo cultural que refleja y a veces moldea identidades sociales, valores y tensiones históricas. Ya desde el siglo XIX, las marcas entendieron que la belleza y el deseo transmitidos visualmente tienen un poder enorme para transformar imaginarios colectivos.

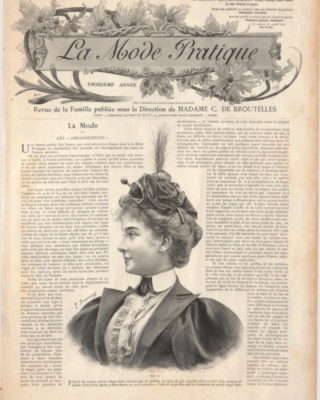

En 1892, la revista francesa La Mode Pratique publicó lo que se considera la primera fotografía de moda con una intención comercial clara. Fue como decir: “esto no es solo un registro, esto es persuasión estética”. A partir de ese momento, la moda dejó de ser solo vestimenta para convertirse en discurso. Y las campañas dejaron de mostrar ropa para contar historias.

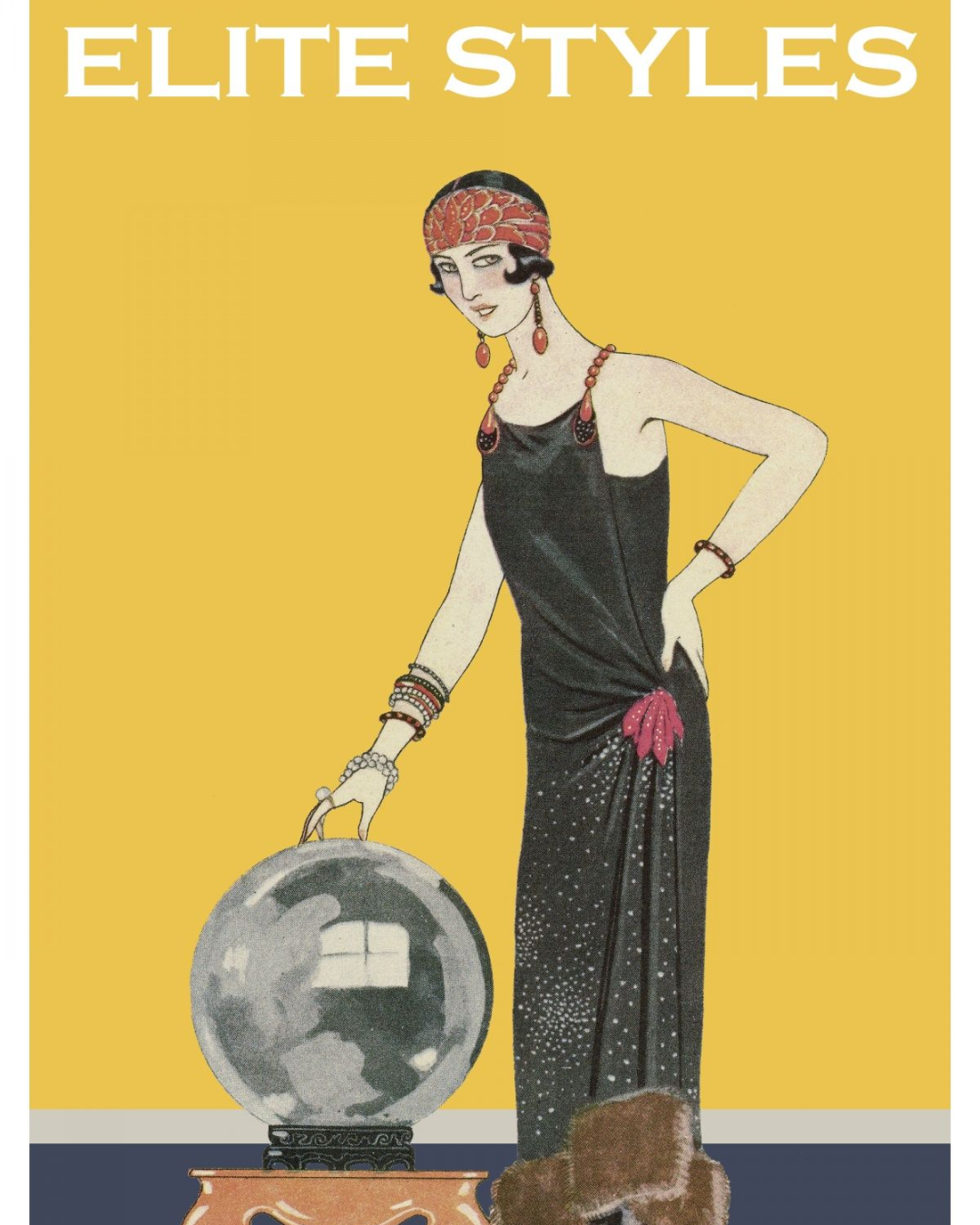

Durante el siglo XX, estas historias fueron evolucionando a la par de los contextos sociopolíticos. En los años veinte, la silueta flapper liberó al cuerpo femenino del corsé y se convirtió en símbolo de empoderamiento urbano. Las imágenes publicitarias mostraban mujeres activas y confiadas aunque aún filtradas por la mirada masculina.

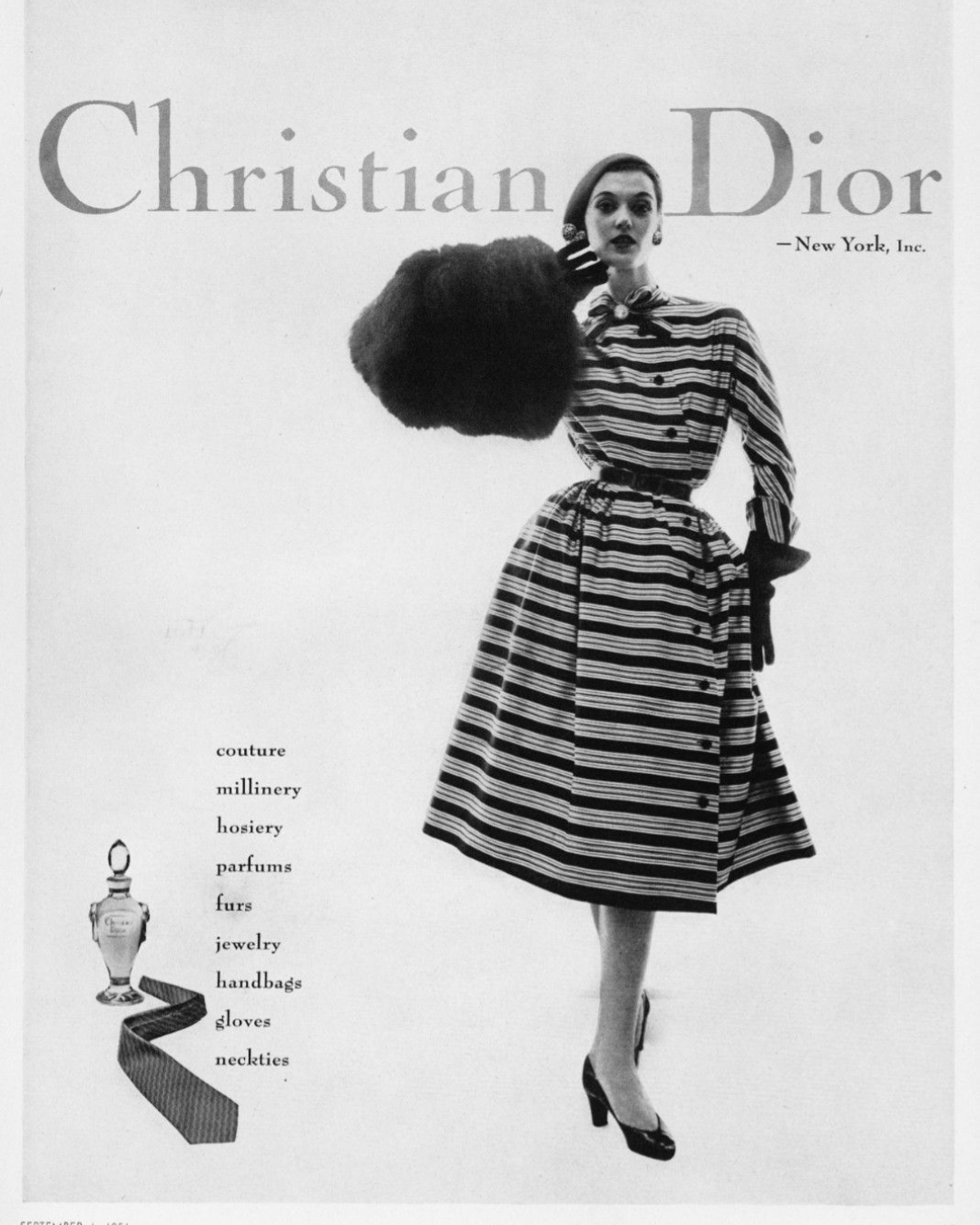

Tras la Segunda Guerra Mundial, el famoso “New Look” de Dior trajo de vuelta la feminidad tradicional. Las campañas mostraban hogares perfectos, vestidos de ensueño y mujeres centradas en el mundo doméstico. Era una forma de prometer estabilidad en medio de la reconstrucción.

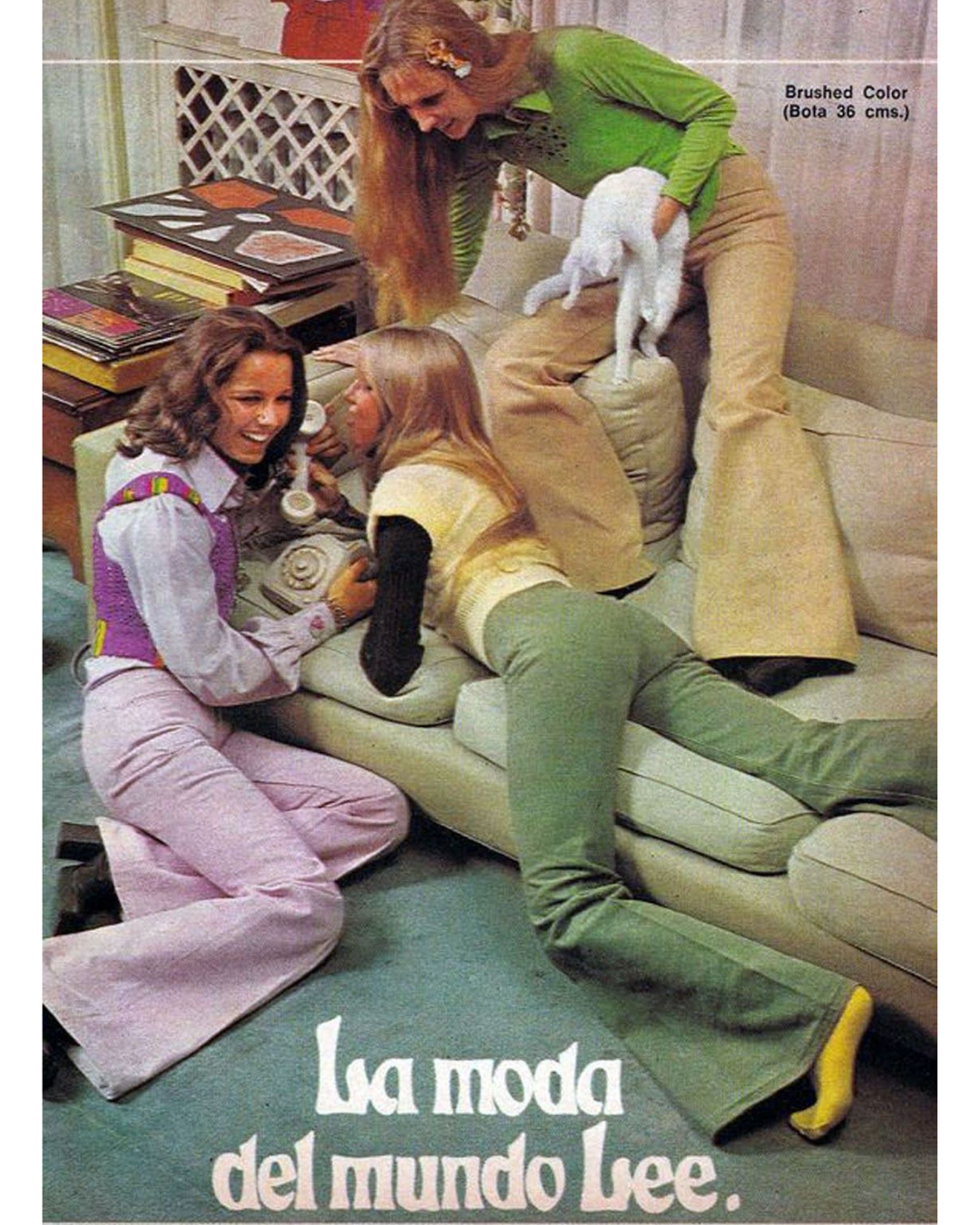

Con la contracultura de los sesenta y setenta, el espíritu juvenil y rebelde tomó el control: minifaldas, estéticas andróginas, ideales pacifistas, rechazo al consumo. La publicidad, como siempre, no tardó en absorber esos símbolos… y también en empaquetarlos, convirtiendo la rebeldía en un producto más.

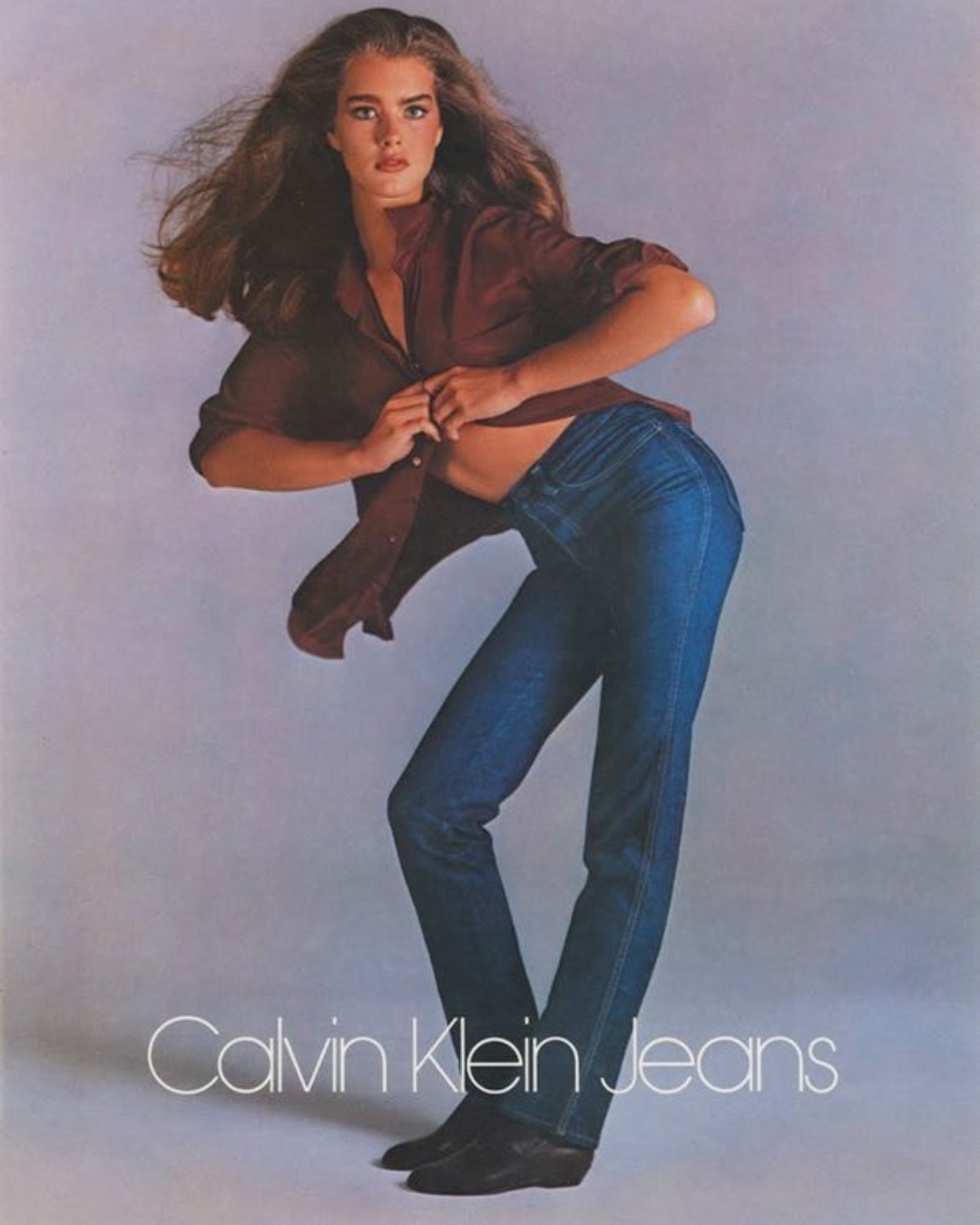

Ya en los ochenta y noventa, la provocación se convirtió en estrategia deliberada. Calvin Klein se volvió el emblema de este giro: primero con la campaña de Brooke Shields de solo 15 años, cuyo lema —“¿Quieres saber qué hay entre ella y sus Calvins? Nada”— que puso en jaque los límites de la sexualización adolescente. Después, con otras campañas aún más ambiguas, con modelos jóvenes en poses cargadas de tensión.

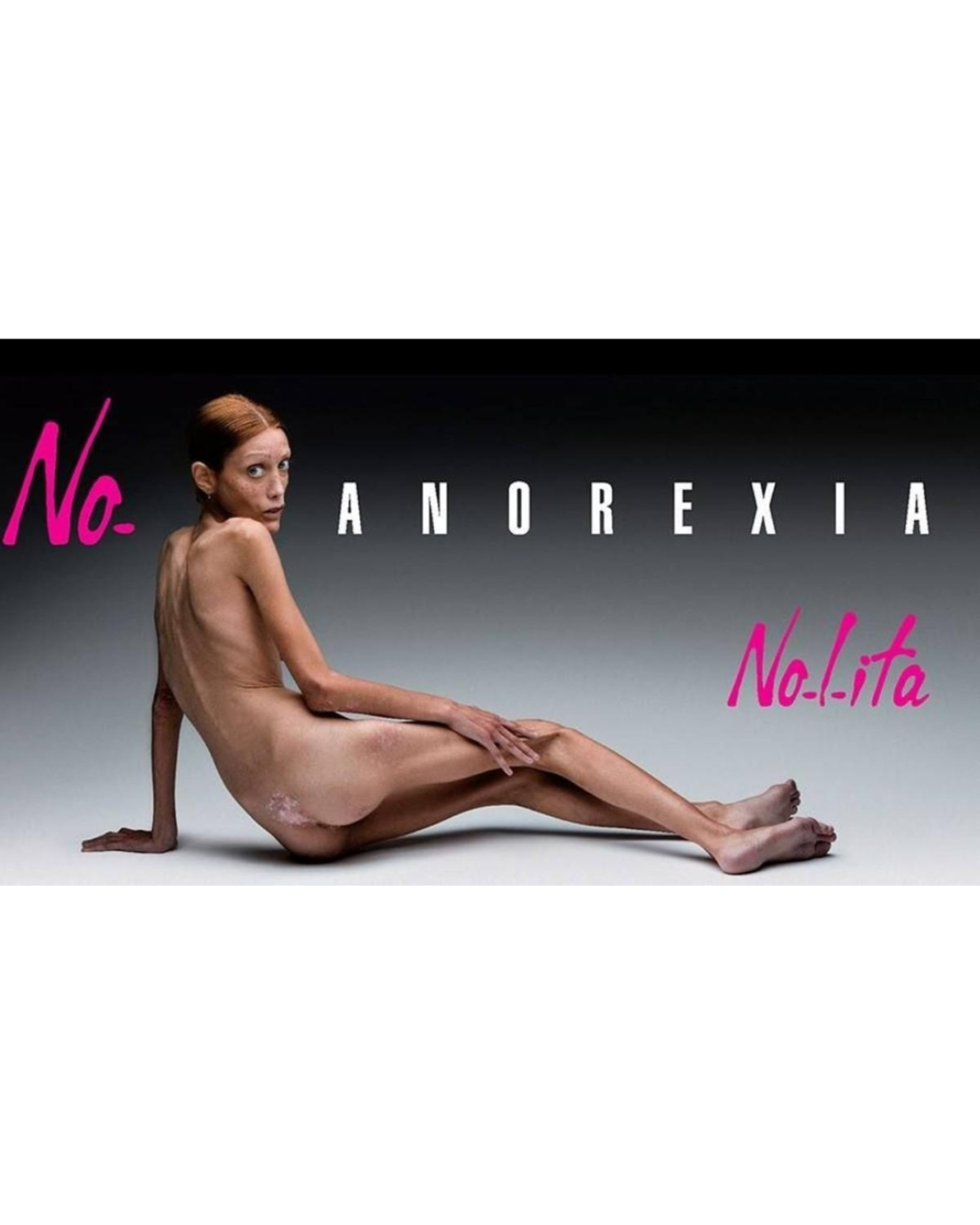

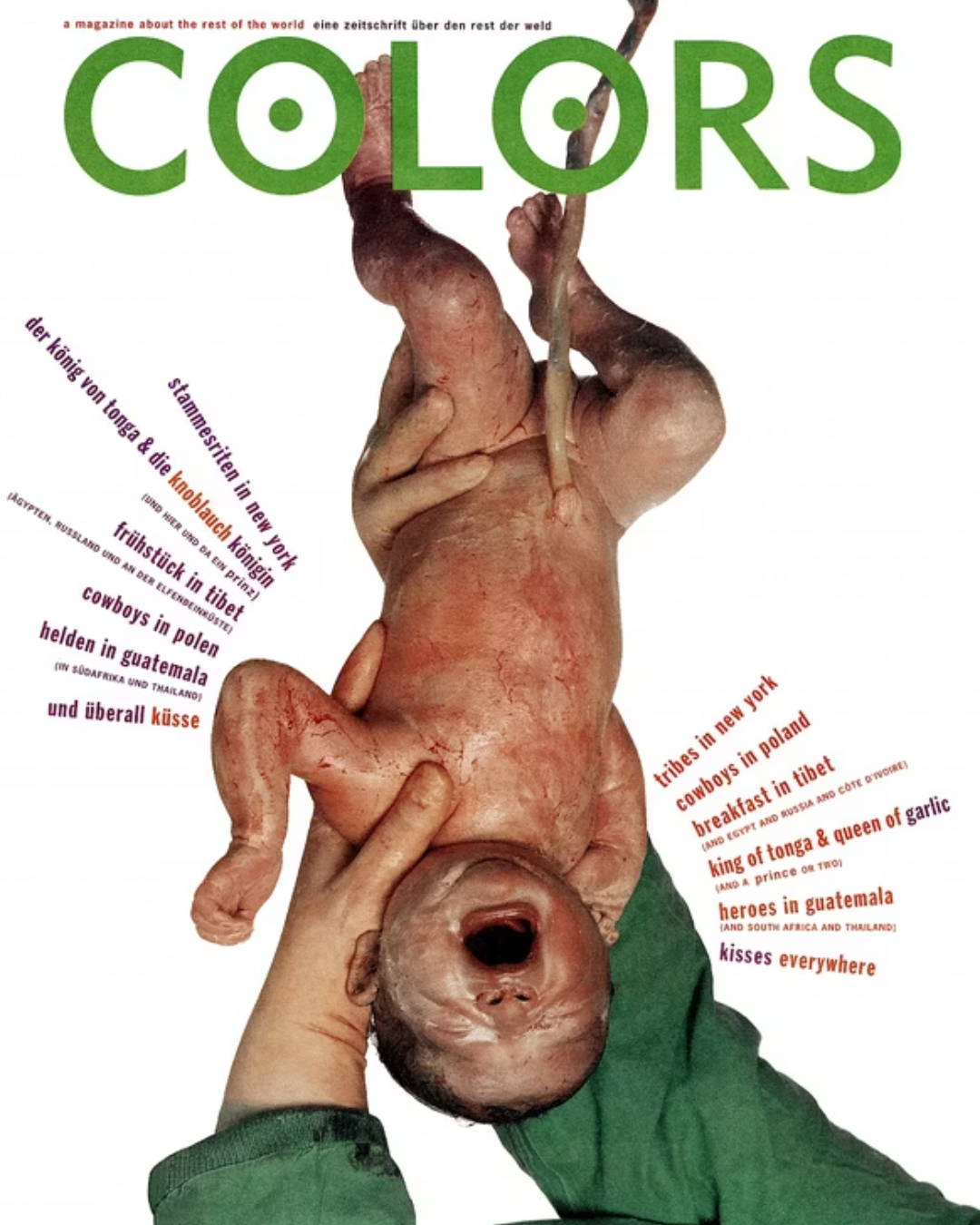

Pero el verdadero maestro del escándalo con propósito fue Oliviero Toscani, el provocador detrás de las campañas de Benetton entre 1982 y 2000. Sus imágenes rompieron todos los moldes: un hombre moribundo por sida rodeado de su familia, un bebé recién nacido con el cordón umbilical aún colgando, escenas de racismo, pena de muerte, diversidad racial y religiosa sin filtros. Toscani no quería decir “nuestro suéter es bonito”, quería incomodar, provocar y hacer pensar. Así nació el concepto de shockvertising, donde la incomodidad es parte del mensaje… y también del marketing.

Otras marcas también coquetearon con lo disruptivo. Diesel, por ejemplo, en su serie “Global Warming Ready” (2007), mostró modelos posando en paisajes catastróficos por el cambio climático —como si un mundo inundado fuera solo un buen fondo para posar—. Dolce & Gabbana ha sido señalada varias veces por sexualizar la violencia o incurrir en racismo, como en la campaña de 2018 en la que una modelo china intentaba comer pizza con palillos, lo que generó una ola de indignación especialmente en Asia.

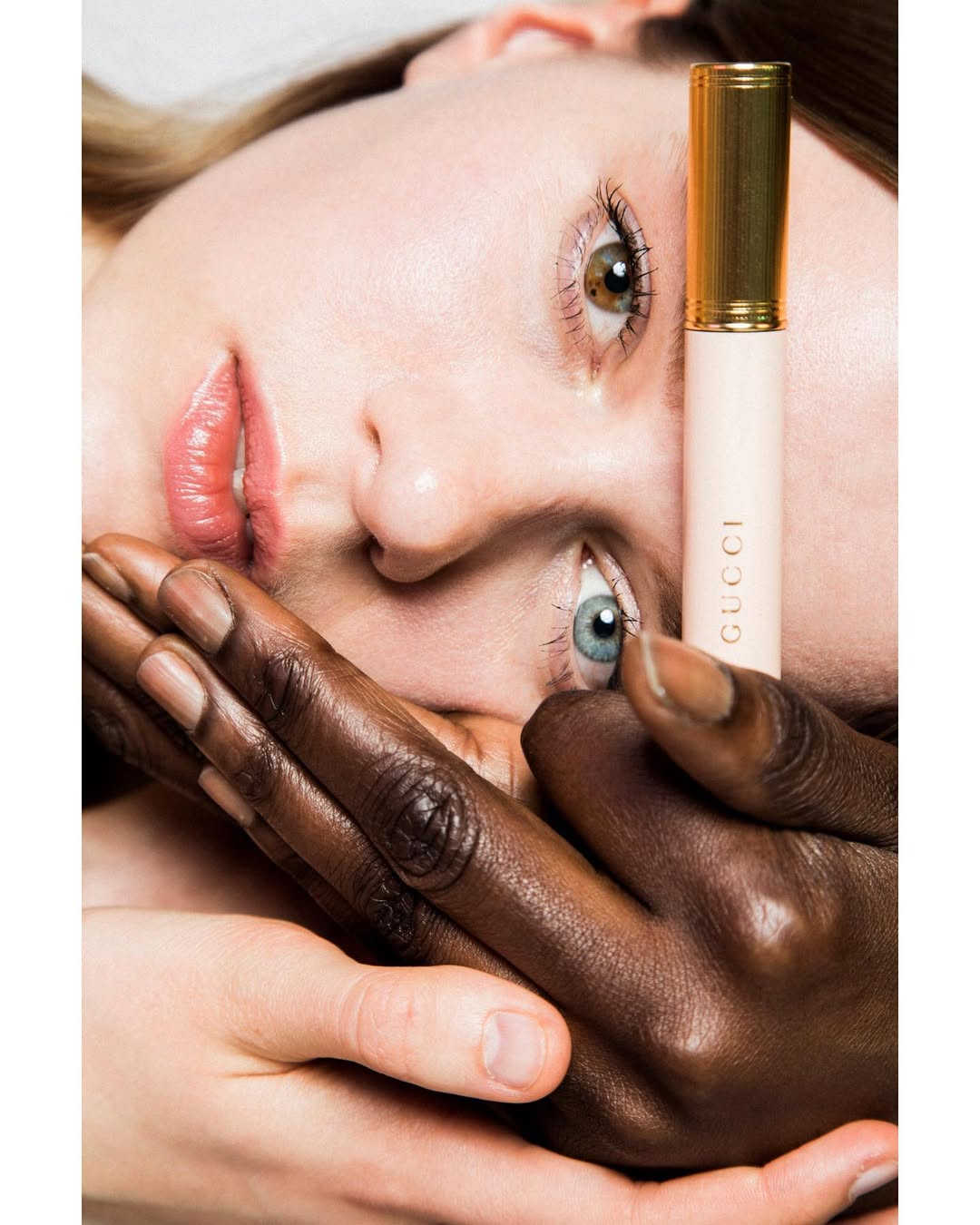

Gucci, por su parte, ha apostado por campañas que desafían los cánones tradicionales de belleza: cuerpos no normativos, rostros andróginos, d modelos con capacidades diferentes. La iniciativa fue celebrada por muchos como un paso hacia la inclusión, pero también despertó suspicacias: ¿son campañas transformadoras o solo una nueva forma de estar “en tendencia”?

Con la llegada del siglo XXI, la conversación cambió. Bajo la presión de los movimientos sociales, surgió el llamado femvertising: campañas que buscan empoderar, visibilizar la diversidad, hablar de sostenibilidad y justicia social. Marcas como Dove, Savage x Fenty, o iniciativas como Fashion Revolution con su #WhoMadeMyClothes intentan demostrar que es posible vender y tener conciencia al mismo tiempo. Pero no todo el mundo les cree del todo.

Y es que, en muchos casos, la línea entre compromiso genuino y oportunismo es muy delgada. Algunas campañas parecen usar causas sociales como una nueva estética comercial. Es lo que se ha llamado wokewashing: una fachada de valores progresistas sin acciones que lo respalden.

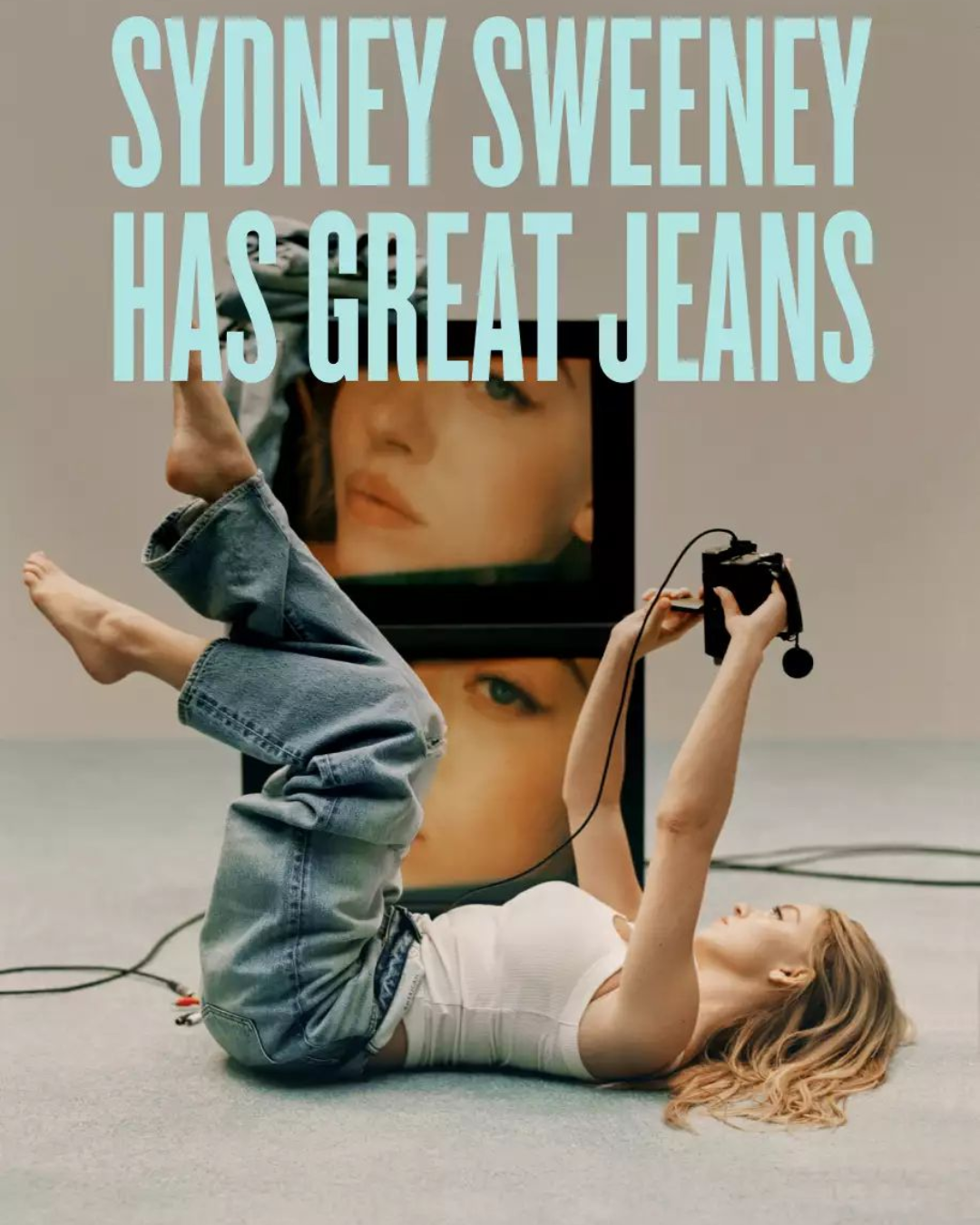

Un ejemplo reciente lo protagonizó American Eagle en julio de 2025 con su campaña: “Sydney Sweeney Has Great Jeans”. El anuncio jugaba con el doble sentido entre “genes” y “jeans”, con frases como “Genes are passed down… My jeans are blue”. Pero la estética blanca y rubia de la actriz encendió las alarmas: ¿era un guiño al supremacismo genético? La marca lo negó, diciendo que solo hablaban de confianza con tus vaqueros, y que su mensaje era inclusivo: “Great jeans look good on everyone”. La polémica creció cuando figuras como Donald Trump y JD Vance celebraron la campaña como un rechazo a la corrección política. ¿El resultado? Las acciones de American Eagle subieron entre un 10 % y un 24 %.

Este tipo de casos dejan claro que las campañas de moda ya no se leen solo como estética, sino como postura. Porque cada imagen, cada eslogan, dice algo del momento histórico en que se lanza… y de la posición de la marca frente a él.

Desde la flapper sin corsé hasta las modelos no binarias de Gucci o los anuncios que venden activismo empaquetado, la publicidad de moda ha sido un espejo —y a veces, un motor— del cambio social. Algunas veces provoca, otras veces inspira, y muchas simplemente busca likes.

La gran pregunta es: ¿podrán las marcas dejar de lado el escándalo como única herramienta de visibilidad? ¿Pueden construir discursos auténticos que sumen y transformen, sin quedarse en la superficie?

El reto, como siempre, será vender… sin dejar de decir algo importante.